前回までは天台宗について概観しておりましたが、今回からは真言宗についてです。

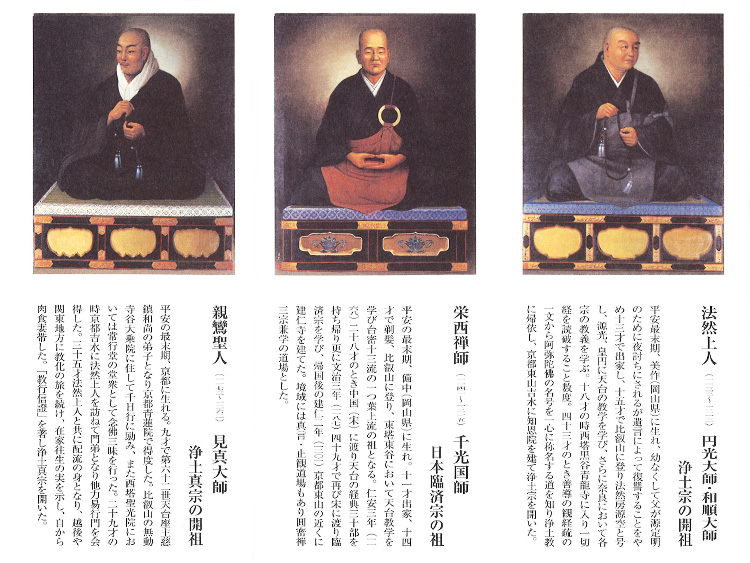

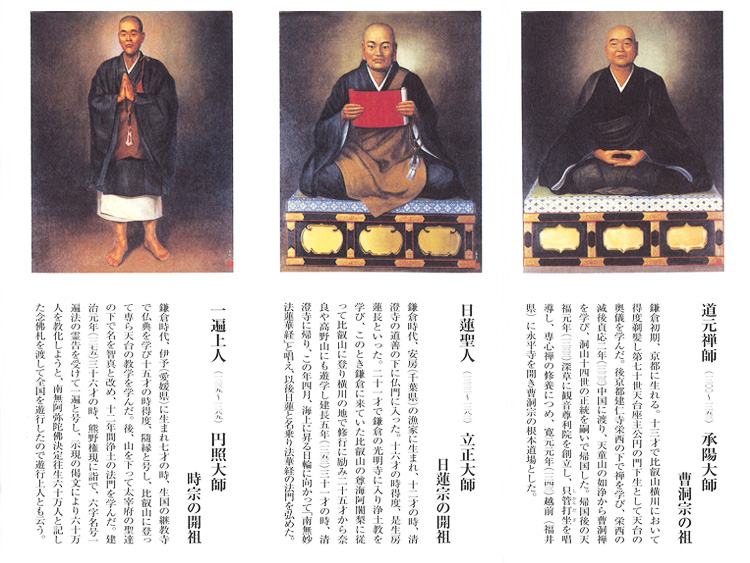

前々回ご紹介した鎌倉新仏教の開祖様たちが比叡山で修行をされた点、疑問を持たれた方も多いかもしれません。というのは、天台宗だけではなく真言宗で修行をしていた僧侶の中で新たな宗派を開いた方は居られなかったのか、という点です。

真言宗の教えの重要なものの1つに「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」という考え方があります。簡単に言えば「生きた人間が行をすることで悟りをひらいて仏になること」という意味です。このために、全身のすべての感覚を用いて師匠から弟子に教えが伝えられていきます。全身すべての感覚ですから、言葉(口・耳)だけでなく行動(視覚)や手を握るなどの触覚、そして臭覚などありとあらゆる感覚を使って教えが伝えられます。ここから分かるのは、天台宗の系統に属する宗派は行(体を使った修行)と仏典解釈(頭を使った修行)を融合している一方で、真言宗の系統に属する宗派は仏様(大日如来)と一体となることを目的として行(体を使った修行)がその根本に置かれているのです。これが、新たな宗派を開いた者が真言宗から登場しなかった理由なのだと私は考えています。念珠の形にもこの点が違いとして現れます。

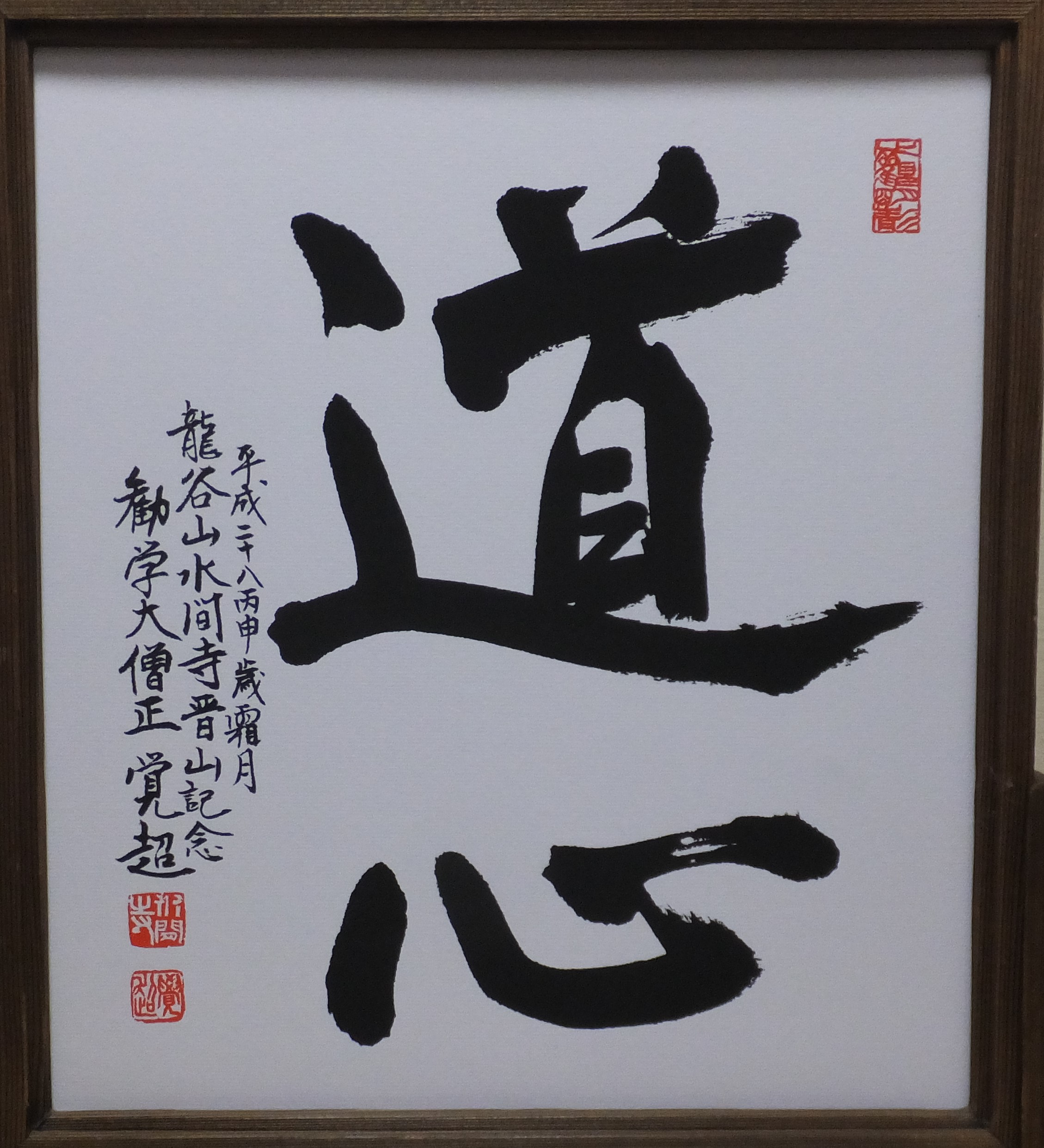

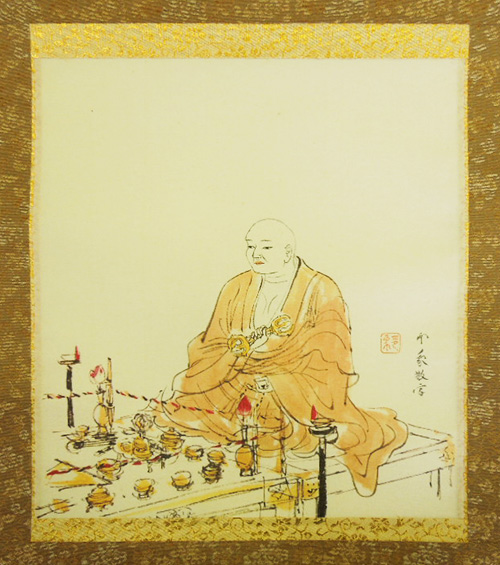

(上の画像は、堂本印象が描いた弘法大師像(教王護国寺(東寺)蔵)を複写したものです。)

弘法大師・空海は日本の各地を巡りました。その最たる例が四国八十八箇所、通称「お遍路さん」です。お遍路さんは弘法大師の入定(空海は死去しても未だ高野山奥之院で衆生救済を祈願しているとされている)後に確立されました。体を使って御大師様の足跡を巡るということが、出家した者だけでなく、一般の信者にも行われてきた、まさにこのことが真言宗の教えの根本が全身のすべての感覚を使って仏と一体化する点に通じるのだと私は感じています。

次回、本格的に念珠の形をみていきます。