本日も先週から始めた御首題巡りです。

【廬山寺】(紫式部が『源氏物語』を執筆した処)

【清浄華院】(浄土宗の大本山)

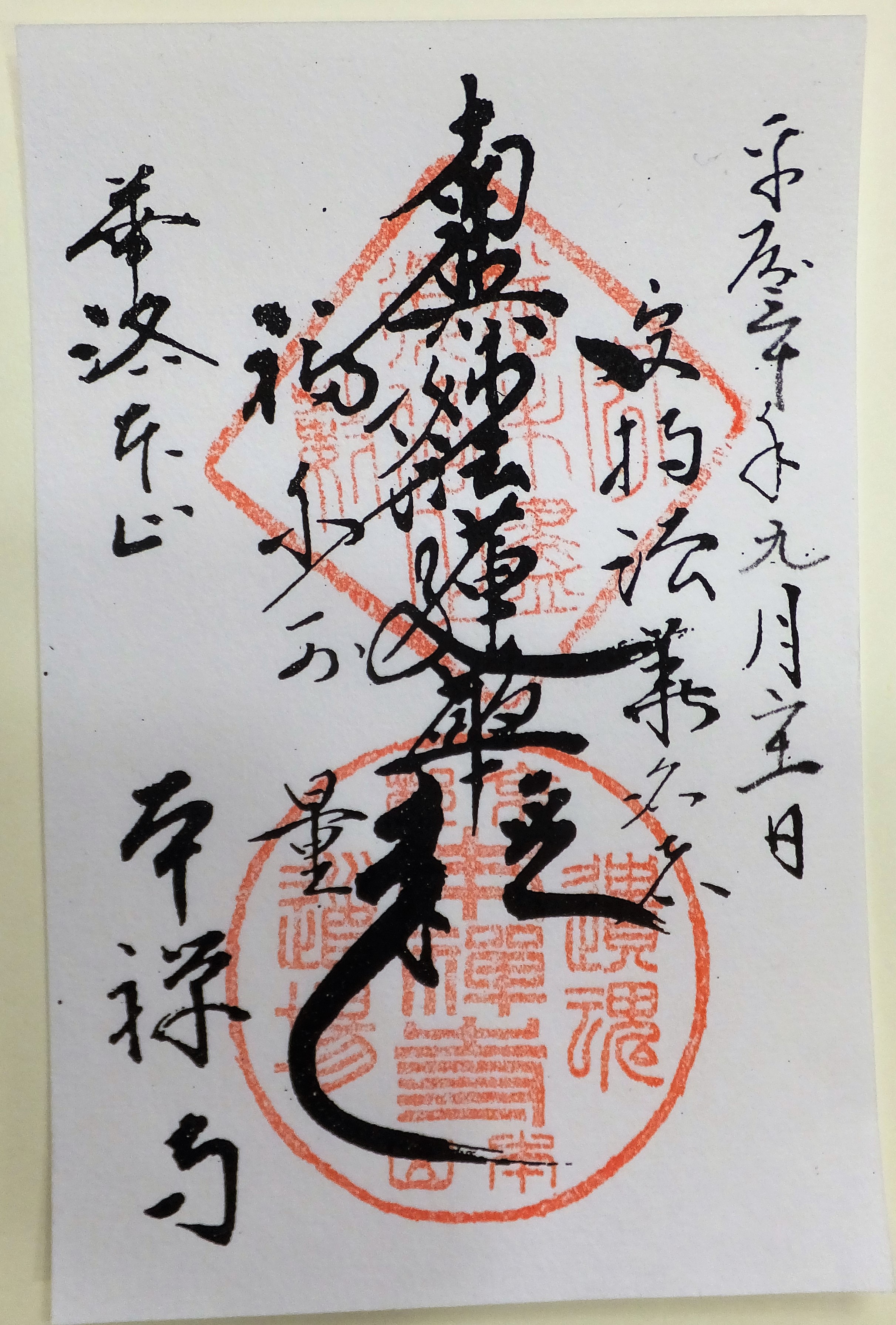

【本禅寺・山門】

本禅寺は法華宗陣門流という宗派です。「南無妙法蓮華経」と唱えることを第一として、お釈迦様を中心とした三宝尊を本尊とする宗派です。本能寺の法華宗本門流とは少し考え方が異なります。

【本堂】

【立像堂(釈迦堂)】

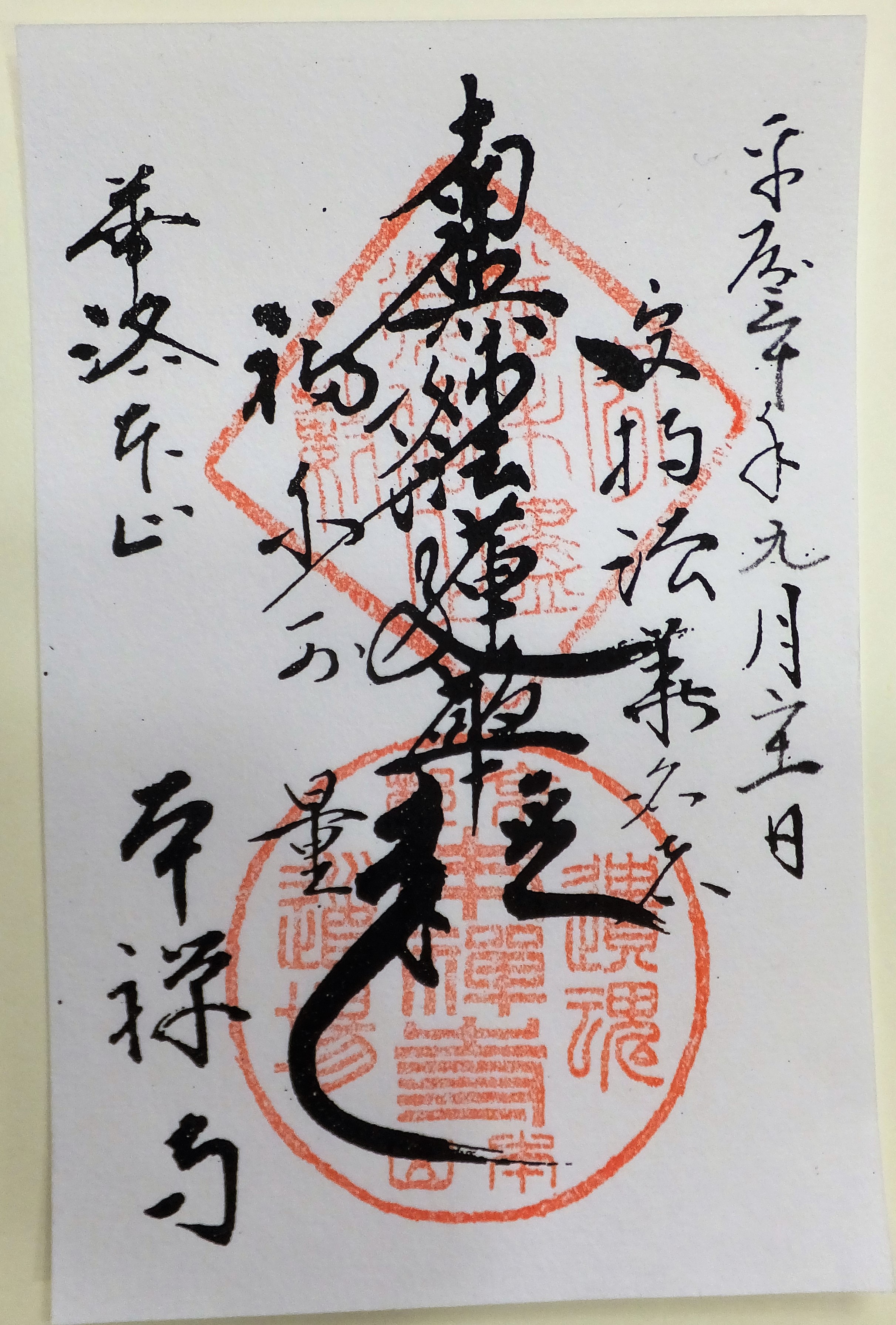

【本禅寺の御首題】

御首題の「南無妙法蓮華経」の両脇には「受持法華名者、福不可量(法華の御名を受持せん者は福量るべからず)」と書いてあります。「法華経を持つだけでも福があるのだから、その教えを実践する人は尚のこと福が多い」と説かれています。観音経と言われるお経も法華経の中に収録されているお経です。こういった教えに接すると、法華経の一部でもお唱えしている私にも少しは福が来るのかなぁ、と感じます。

カテゴリ :

京都・日蓮宗系本山めぐり(その1)

この数か月、西国三十三所巡りをしてきました。御朱印をいただいてきましたが、日蓮宗や法華宗といった「南無妙法蓮華経」とお題目を唱える宗派では「御朱印」の他に「御首題(ごしゅだい)」という納経の証があります。

今回からは京都に在る日蓮宗系のお寺を巡りながら、日蓮宗系のお念珠のお話をして参ろうと思います。

初回の今回は、弊社の前の道である「寺町通」を北上したところに在る「本能寺」です。皆さんご存知の「本能寺の変」で有名な本能寺です。本能寺は法華宗本門流の大本山です。

【山門と日蓮上人像】

【本堂】

【信長公御廟】

京都には日蓮宗系の本山が16カ寺あります。それぞれが日蓮上人の教えを引き継いでいますが、法華経の解釈について様々な相違から宗旨が分かれて現在に至っています。御首題は日蓮宗系の根本である御題目を中心に、そのお寺の考えが詰まっています。

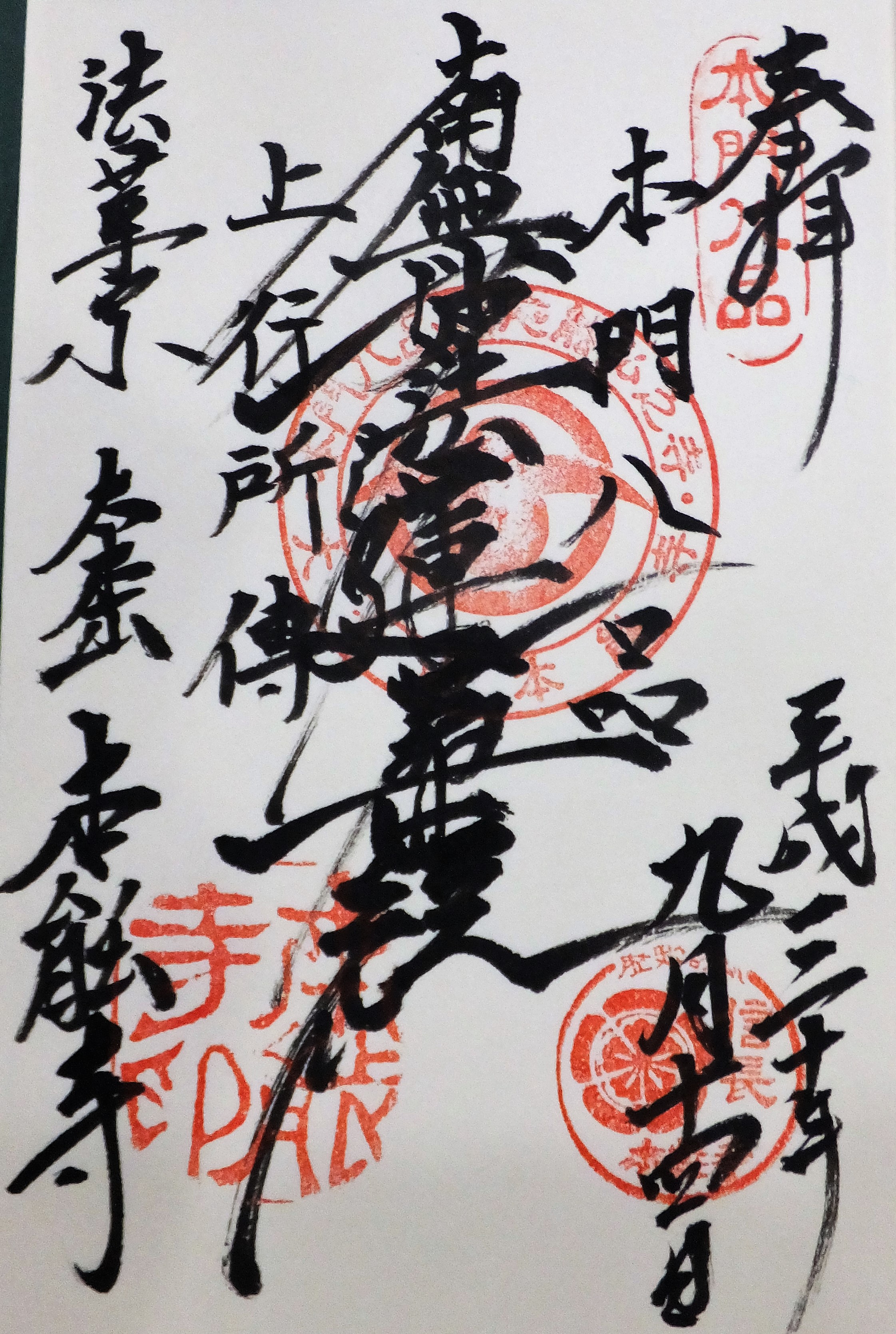

【本能寺の御首題】

本能寺の場合は「本門八品正意」といって、法華経の中の8つのお経を特に大事と考える解釈を採っています。それ故、上の御首題にも「本門八品 上行所傳」との言が見て取れます。

これから京都市内にある日蓮宗系の本山のご首題を頂戴して、その違いをご紹介できればと考えています。そしてその違いを探求していこうと思っています。

カテゴリ :

西国霊場巡り(その7・美濃国/満願)

近畿地方は台風が過ぎ去りました。皆様、ご無事だったでしょうか?それにしても今年は地震や大雨、台風と天災が続きます。

6月から続けていました西国三十三所観音霊場巡り、先立って満願致しました。西国三十三番札所の谷汲山華厳寺にお参りした様子をご紹介します。

【仁王門】

【参道】

【本堂への階段】

【本堂】

華厳寺は、西国三十三所の中で唯一近畿地方ではなく、岐阜県に所在します。公共交通機関で赴こうとするとなかなか大変なので、お盆休みの期間中に車に乗ってお参りしました。

本堂で御本尊さまに満願の御礼をお祈りし、御軸に御朱印を頂戴いたしました。今回は、華厳寺で西国三十三所巡礼が満願出来たこともあり、本堂の奥にある満願堂の十一面観世音菩薩さまにもお参り致しました。

【満願堂】

本年4月にふとしたきっかけで納経軸の仮巻を発見し、西国巡礼を始めた私ですが、西国巡礼をしてみると、寺院にもそれぞれ立地する土地に応じたご利益や由縁があることに気が付きました。多くの方々が1300年もの間、巡礼を続けてこられた霊場を廻ってみて、やはり多くの方々の「念」が込められたお寺や仏様は、私に素晴らしい「お力」を与えて下さるのだと感じました。この「お力」とは、科学的に何かを説明することは難しいですが、「気分がスッキリする」とか「何とも清々しいなぁ」という感覚を感じる、というものです。

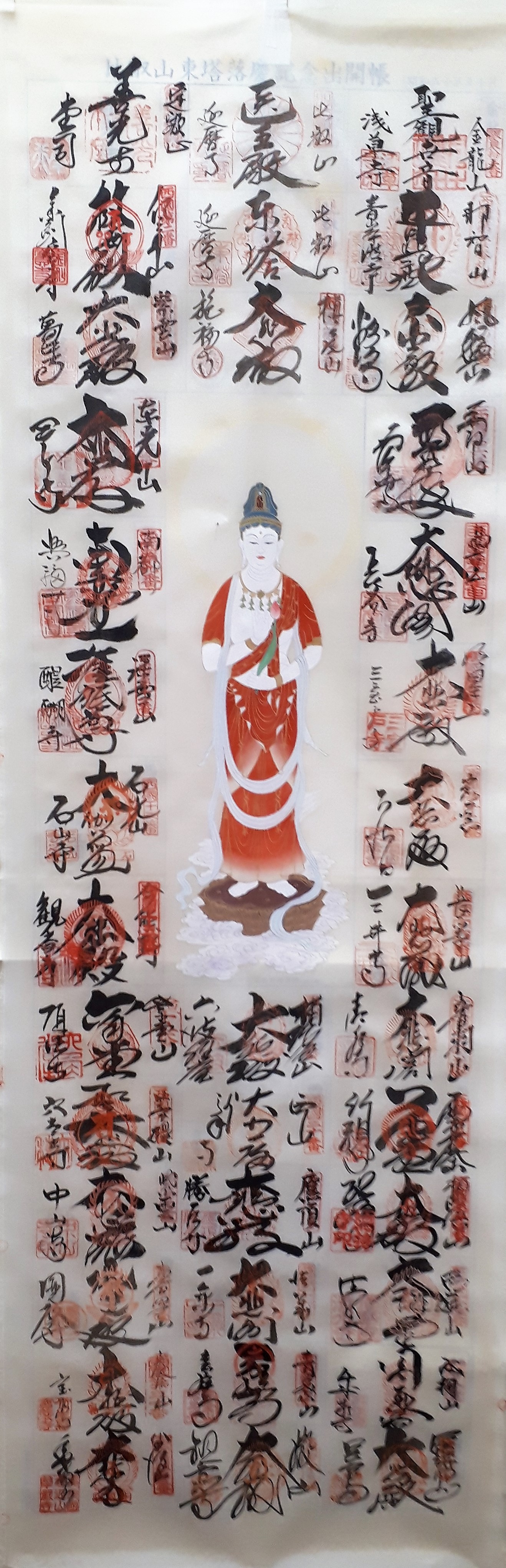

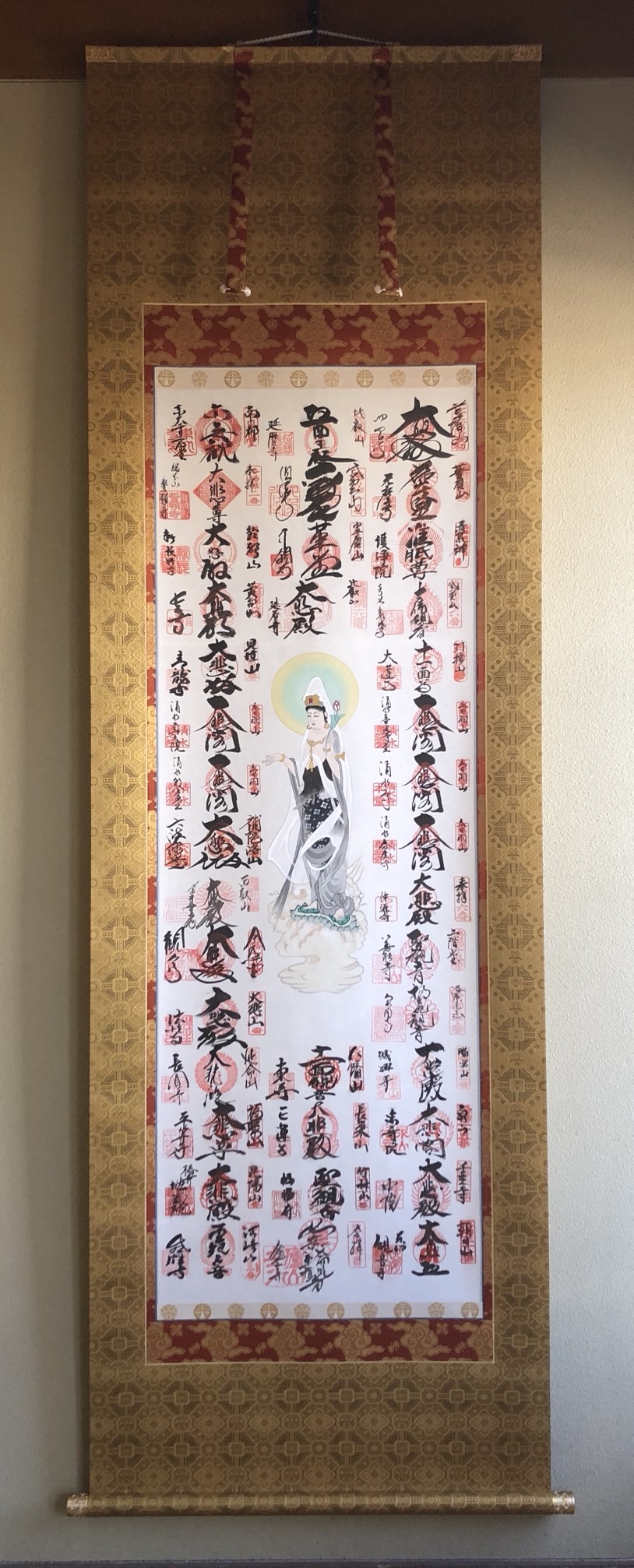

【満願した納経軸】

霊場巡りは時間や体力に余裕がないとできないことではあります。ただ、ご自身がお住まいの近くの神社仏閣を毎日お参りすることはできます。私にとってはそれが誓願寺様です。お寺の大きい小さいに関わらず、毎日お参りすれば何か目に見えない「お力」を賜れるのではないだろうか、と西国巡礼をして感じました。

カテゴリ :

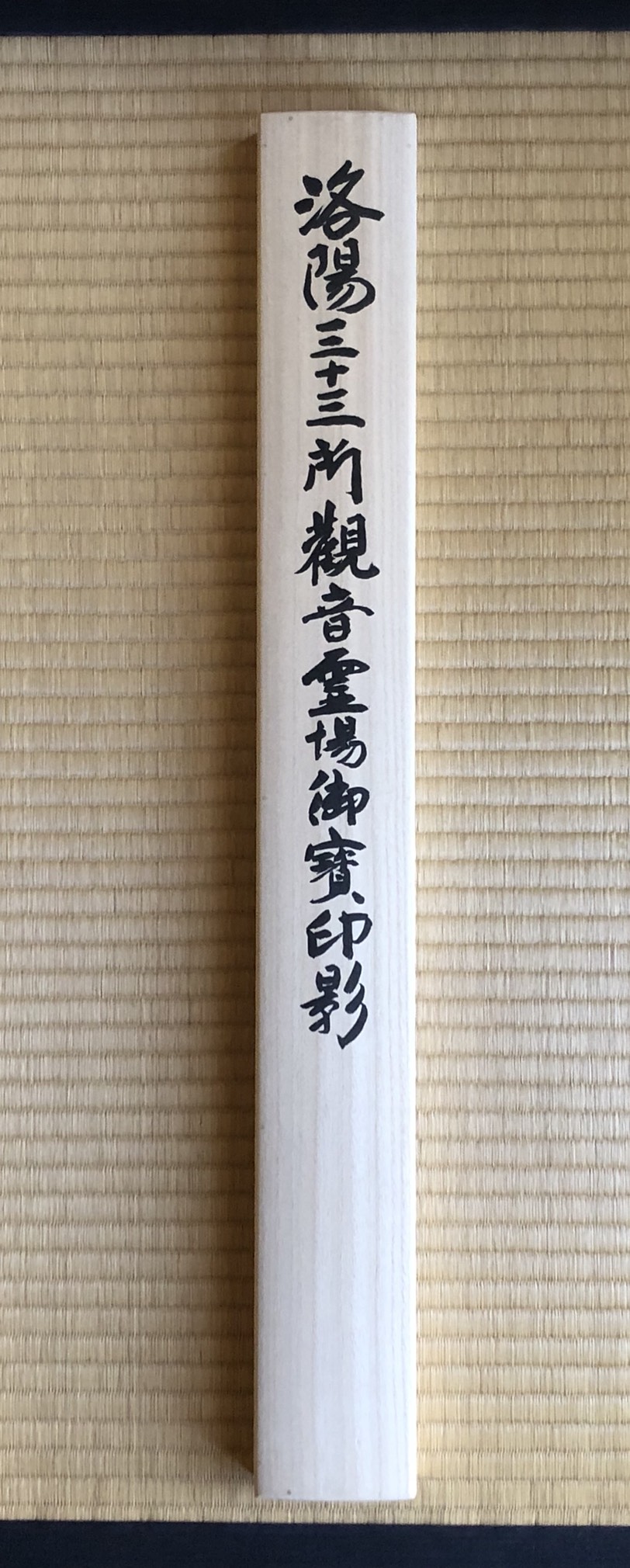

千日詣りと洛陽霊場御寳印軸

盂蘭盆会が終わりました。ご先祖様方も大文字の送り火に照らされてあの世へお戻りになったことでしょう。

お盆の時期に私は清水寺にお参りしました。「千日詣り」の季節だったからです。

この時期にお参りすると、一日で千日分の功徳があるとのことです。今年は西国巡礼と洛陽巡礼で訪れていましたが、また趣の違った清水寺に逢うことができました。

【仁王門】

【風鈴と泰産寺三重塔】

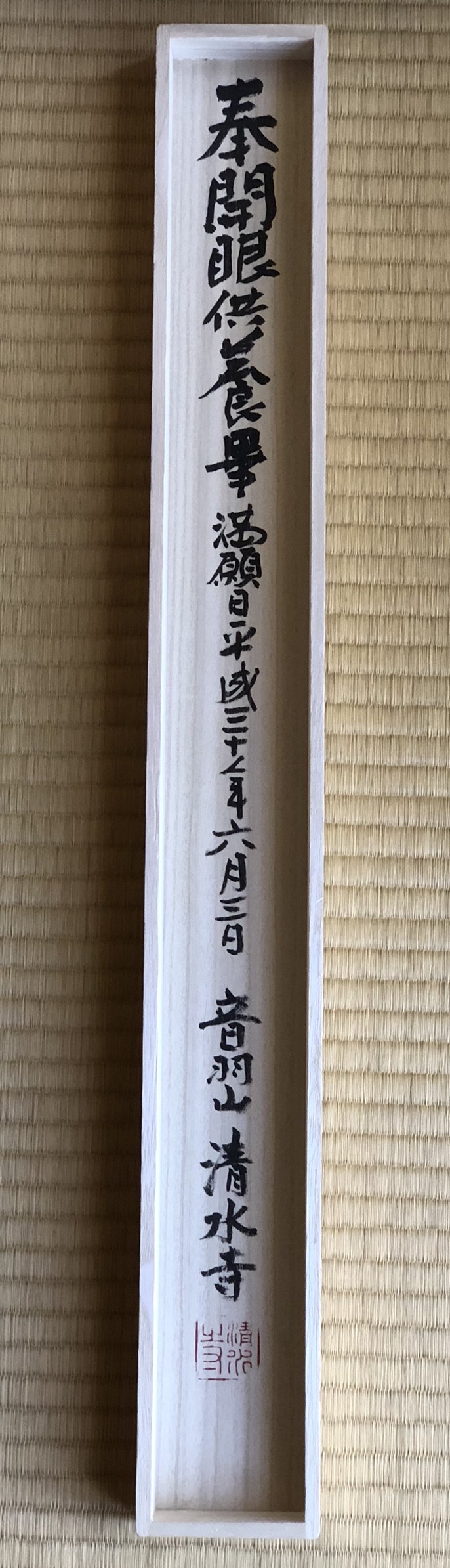

千手千眼観音さまと御縁を結んでいただき、弊社と有縁の方々の平安をお祈りしてきました。そして、先立って清水寺様に開眼供養をお願いしていました洛陽観音霊場御寳印軸を受け取りに伺いました。

【出来上がった御寳印軸】

【開眼して頂いた箱書】

御軸の一文字の部分は、弊社が誓願寺様の門前にあることに因んで西山紋でお願いいたしました。

お盆の時期に、更には千日詣りの季節に観音様を我が家にお迎え出来、仮巻を遺して泉下の客となった弊社先代も直に見てくれていたと思います。ご先祖様もきっと喜んでくれていることでしょう。

私自身、本年4月以降はとても多くの依頼や仕事が入るようになりました。観音様にお参りし、功徳を重ねていることがもしかすると関係しているのかもしれません。盂蘭盆会の時期に観音様を我が家にお迎えし、観音様と共にご先祖様をお見送りできたことは大変良かったなぁ、としみじみと感じた1週間でした。

カテゴリ :

西国霊場巡り(その6・丹後国)

8月に入って、なお一層暑くなったように感じます。皆様、体調にはお気を付け下さい。

西国三十三所の霊場巡り、残すところ二箇寺となりました。今回は第28番札所の成相寺にお参りした際の様子をご紹介します。

先月の豪雨の影響で参道が通行止めになっていました。通行できるようになったので、お参りに赴きました。

【本堂】

【撞かずの鐘】

成相寺の見どころとしてはやはり「撞かずの鐘」でしょう。お話としては次の通りです。

400年ほど前に成相寺で鐘を鋳造することになり寄付を集めたところ、ある長者の妻は寄付を断り、「お金の代わりに自分の子供を寄進する」と心にもないことを言ったそうです。鋳造の日に見物に集まった人の中に子供を抱えてその長者の妻は居ました。その長者の妻は誤って坩堝(るつぼ)の中に子供を落としてしまいました。出来上がった鐘は美しい音色を響かせていまし た。 しかし耳を澄ますと子供の泣き声のように聞こえたそうです。 人々はあまりの哀れさに子供の成仏を願って一切この鐘を撞くことをやめ、 それ以来「撞かずの鐘」と呼ばれるようになりました。(成相寺HPの説明から。)

このお話を読んで皆さんはどう感じられましたでしょうか?私は、人にとって「施し」というのは大切なことなのだと思いました。金銭ではなくても良いのです。「貧者の一灯」という言葉がある通り、無理のない範囲で人様や神仏への「施し」を忘れてはいけないのだなぁ、と思いました。そうした自分の「施し」がめぐりめぐって自らに対する「施し」に繋がるのではないだろうか、とも感じました。

【展望台から見た天橋立】

成相山の山頂展望台から天橋立を眺めました。こうした自然の景色を眺めることで、昔の人々はそこに神や仏といった人間を超越した存在を感じたのだと、風を感じながら思いました。

残すはいよいよ第三十三番札所の華厳寺のみです。時間を見つけてお参りしたいと思っています。

カテゴリ :

西国霊場巡り(その5・大和国から紀伊国へ)

暑さが変わらず、まさに「酷暑」です。建物の外と中では温度差があり過ぎて、外出した際に体が付いていかないような感覚を覚えています。

西国霊場巡り、満願が見えてきました。今回は2カ寺のお参りの様子をご紹介します。

前回ご紹介した長谷寺から南へ行くと、南法華寺があります。通称「壷阪寺」と呼ばれます。歌舞伎や浄瑠璃では『壺阪霊験記』という演目がありますので、そちらをご存知の方も多いと思います。

【山門】

【本堂】

『壺阪霊験記』は、盲目の沢市とその妻のお里の物語です。あらすじは次の通りです。沢市が目が見えるようになりますようにと、お里が毎朝、壷阪寺の観音様にお祈りに行っていました。毎朝、お里が出かけるので、沢市はお里の浮気を疑い、お里を問い詰めると3年の間、壺阪観音さまに沢市の目を治すようお祈りに行っていたと打ち明けられます。沢市はそれからお里と共に壺阪観音さまへお参りに行くようになりますが、自分が足手まといだと考えてしまい、満願の日に滝壺へ身を投げるのです。お里も後を追い身を投げます。沢市とお里の夫婦の愛を感じた観音様の霊験によって、二人は助かり、沢市の目も見えるようになった、というお話です。

このお話からも分かる通り、壺阪観音さまは「眼病治癒」の観音様として信仰を集めています。そして壷阪寺では、養護盲老人ホームが境内に設置されています。

『壺阪霊験記』の中の沢市の心情の変化、つまり、最初の嫉妬心から変化して自己嫌悪に陥り自殺するという心情の変化は人間の弱さを非常に的確に現していると感じます。

目というのは人間にとって本当に大切な器官です。目から受ける情報は膨大な量です。目の大切さだけでなく、目が見えることのありがたさなどは普段忘れてしまっているように思います。不平不満はあれども、再度、自分自身の恵まれた環境に感謝することが何より大切なことなのだと感じたお参りでした。

続いて、JRに乗って、和歌山の紀三井寺にお参りしました。。

【山門】

【結縁坂】

【本堂】

写真の通り、紀三井寺の本堂に至るまでの石段は231段ある急な坂で、結縁坂(けちえんざか)と呼ばれています。この石段が「結縁坂」と呼ばれるようになったのは、次のような逸話からです。紀伊國屋文左衛門がまだ若く貧しい頃に母を負ぶって紀三井寺に参拝していたところ、草鞋の鼻緒が切れました。それを挿げ替えてくれたのが後に妻となるおかよさんだったというお話です。その後、紀伊國屋文左衛門が当代随一の豪商になったのは教科書にも出てくる有名なお話です。

結縁坂の解説を読んで、一人でスタスタ西国霊場巡りをしている私は、両親を連れてお参りするのが功徳なのかもしれないなぁ、と思いました。

霊場寺院にはそれぞれに様々な逸話があり、それを知るだけでも何か心に感じるものがあります。霊場巡りだけではなく、日々お寺や神社に参詣されれば、心を洗う良い機会になると感じました。

カテゴリ :

西国霊場巡り(その4・大和国長谷寺へ)

うだるような暑さです。お加減はいかがでしょうか?

観音様を巡る旅も、西国霊場の根源地の長谷寺(はせでら)に到達しました。

まずは、長谷寺の山門をくぐります。

【山門】

そして登場するのが本堂まで連なる回廊です。

【回廊】

そして到達した本堂「大悲閣」です。長谷寺の観音様は高さが10メートルほどある巨大な観音様です。特徴としては右手に錫杖(しゃくじょう)をお持ちであることです。錫杖はお地蔵さまが地獄に堕ちた人々を救うために導く際にお持ちになる杖です。その杖をお持ちの観音様ですから、長谷寺の観音様は今この世界に住む私たちを浄土へ導いて下さる観音様なのです。

【本堂】

【本堂裏から】

写真や映像ではなく、ご自身の目で見て頂くと、その大きさに圧倒されます。長谷寺の観音様は錫杖と併せてお念珠をお持ちです。(詳しくはこちらをご覧ください。)長谷寺の観音さまはお地蔵様の変化(へんげ)した観音さまとも考えられるように思います。

この巨大な観音様を彫られたのは、西国霊場の草創者と言われる徳道上人(とくどうしょうにん)さまです。長谷寺の山門を出て数分歩くと、その徳道上人をご本尊とする法起院があります。

【山門】

【本堂】

小さなお寺ではありますが、徳道上人にまつわる様々な物を見ることができました。

徳道上人さまは閻魔大王から授けられたご宝印を中山寺の石棺に収めたという話で、それを約300年後に花山法皇が掘りだしたことが西国霊場の本格化の契機となったと言われています。1300年前に中山寺から長谷寺までの道のりを歩かれたのかぁ。伝説の域を出ないお話ではありますが、今やろうと思っても大変なことですから、食料事情も治安も良くなかった時代に本当に凄まじいことをなさったのだなぁ、と思うと同時に、これほどに立派な観音様を彫られた徳道上人さまには誠に尊敬の念しかありません。1300年前から悩み苦しみを持った人々の傍らにはお念珠があったのだと、長谷寺観音さまを拝して感じた一時でした。

カテゴリ :

西国霊場巡り(その3・河内国から大和国へ)

関西地方ではこの数日雨が続いています。いろいろな影響が出ているかと予想致します。まずは皆様ご自身の身の安全を確保してください。

こういう雨のときこそ、観音様に雨止みをお願いするのが良いのかもしれません。

「気長に」と言っていた私ですが、テクテクと西国霊場巡りをしております。

京都からのアクセスを考えて、まずは葛井寺(ふじいでら)へお参りしました。藤井寺市に在るので「藤井寺」という字に慣れてしまっていますが、正確には「葛井寺」です。葛井寺は、近辺の「葛餅(くずもち)」と境内の「藤の花」が有名で、その二つを掛け合わせたような寺名ですね。

【本堂】

葛井寺にお参りして、本堂前の香炉に線香を寝かしてお供えすることに気が付きました。浄土真宗ではお線香を寝かす所作がありますが、葛井寺は真言宗ですので、少し不思議に思いました。

【香炉】

お寺の方のお話によると、お線香が最後まで燃え尽きて、観音様に献香された方々のお願いが最後まで届くように、との意味合いからとのことです。「深いお考えだなぁ」と感じました。ご本尊の十一面千手千眼観世音菩薩さま(坐像)は坐っておられます。例えば、京都の清水寺のご本尊の千手観音さま(立像)は立っておられます。立っておられる観音様は衆生救済のための立っておられますので、直近のことをお救い下さるそうです。一方の坐っておられる観音様は説法や瞑想している御姿ですから、悩みごとなど長期的な事案をお願いすると救って下さるそうです。私は自分の人生に関する願いをお祈りしてきました。

次に向かったのは岡寺です。

【山門】

こちらのご本尊は塑像(そぞう)といって土で造られた観音様です。厄除けの観音様として特に厄年の方のお参りが多いお寺です。弘法大師様のころに造られたといわれる観音様です。西国三十三所巡礼の開創に、弘法大師・空海様は直接的には関わっていませんが、それでもいろいろな札所に弘法大師様のお名前が登場します。車や電車の無かった時代によくこれだけ広範囲に法を弘められたなぁ、といつも思います。

【本堂】

山の中腹に本堂がありますので、山登りをして本堂を上から撮影しました。

【本堂を上から】

明日香の風景も綺麗でした。

仏像やそのお寺の歴史など、いろいろなことに関心を払うと、お参りするだけでいろいろなことが分かった気になります。霊場巡りも大変なようで、結構楽しみもあります。

大和国の札所について、また次回にご紹介します。

カテゴリ :

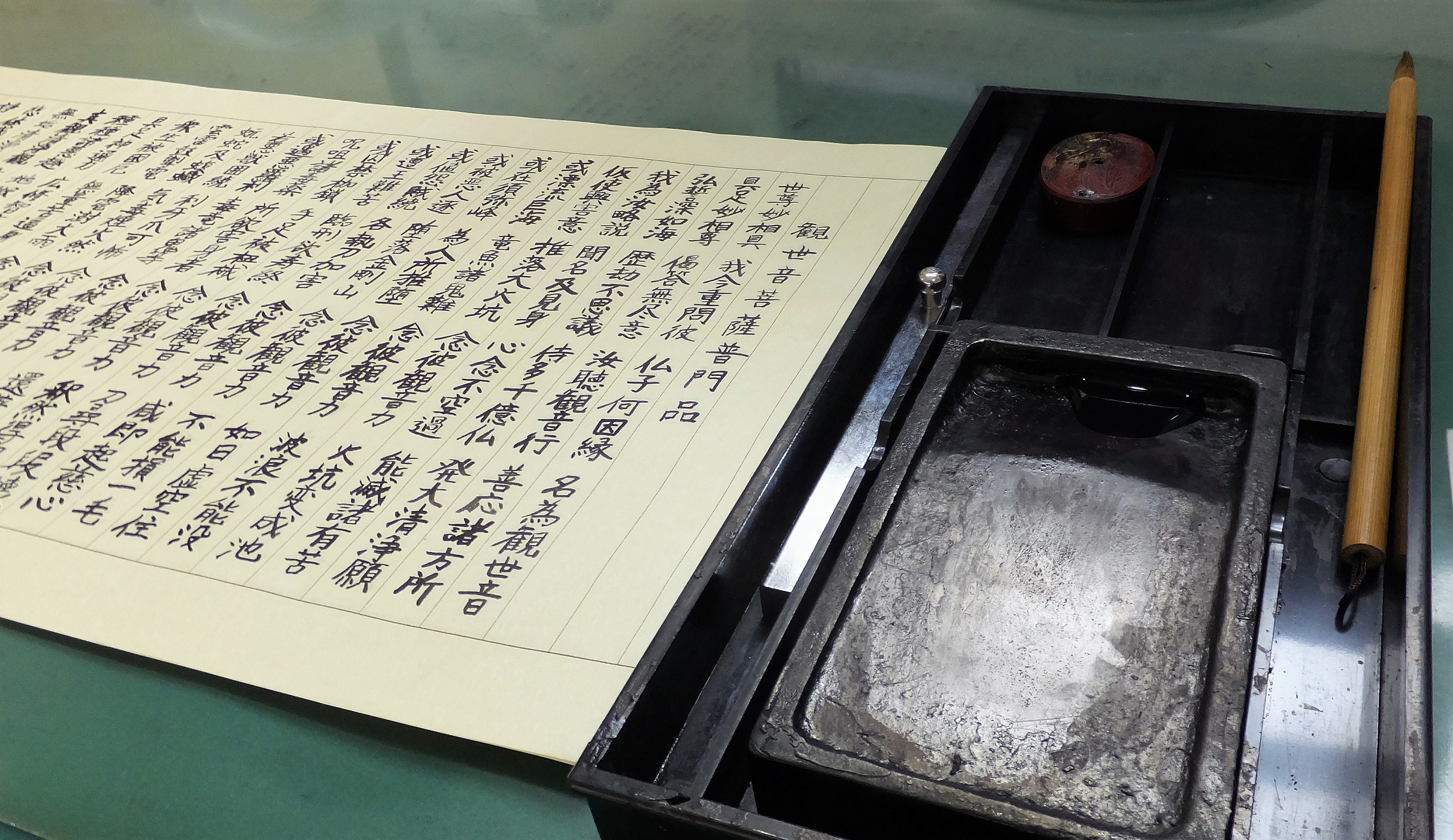

写経のススメ

6月はもう終わりです。雨が降ったり、暑かったりと、体の調子を整えるのに苦労されておられる方も多いかもしれません。

私は御歳を召した多くの方々とお話する機会をいただくことが多いのです。そういう方々は言葉通り「矍鑠(かくしゃく)」とされておられ、私の方が年齢が若いのに、私の方が元気が無いようにさえ思えてしまいます。

そういった方々に共通していることは、朝は決まった時間に起きて、仏様のお世話をなさったり、お写経をしたりなさっているということでした。1人や2人ではなく、私の出会うほぼすべての御歳を召した方がそういったことを為さっておられました。そこで、私も「騙されたと思って」写経をしてみることにしました。

一般的には「般若心経」を写経されることが多いですが、観音霊場を折角巡っているのだからと考えて観音経を写経することにしました。分かってはいましたが、観音経は長いお経なので、時間は1時間強ほどかかります。

最初はヤル気があるのです。ただ、徐々に「しんどいなぁ。」とか「やめてしまおうかなぁ。」とか思ってしまうのが正直なところです。それが、1度目すべて書写を終えると達成感があります。何度かやっていると、途中で「しんどいなぁ。」とか「やめてしまおうかなぁ。」と思わなくなってきます。それよりも、「目の前の一文字をきれいに書こう。」という気持ちが強くなってきます。傍から見ると1度目も5度目もやっていることは同じですが、実際にしている本人の気持ちは全く違うのです。

お写経に限らず、何事も続けている間に行動に内実が伴ってくるように感じます。「三日坊主」にならないように何事も続けて行くことが大切なことだと、お写経をしてみて感じました。そして、仏様から少しでも元気を頂けるようになりたいと思います。

カテゴリ :

西国霊場巡り(その2・若狭国から播磨国へ)

私は先週、色々な所へ行きました。一転今週はあまり出かけていません。意図したわけではないのですが、何だか不思議な気がします。

先週土曜日、舞鶴へ行く予定があった私は、待ち合わせの時間より早くに東舞鶴駅に到着し、松尾寺に参拝いたしました。

【松尾寺 本堂】

本堂は青葉山の中腹にあります。できることなら青葉山を登山して山頂付近にある松尾寺の奥之院まで行きたかったのですが、時間の都合で諦めて、本堂と大師堂にお参り致しました。

本年は西国霊場草創1300年を記念してご本尊の馬頭観音様の御扉が開扉されておられ、お目に掛かることができました。一般的に観音様は優しい表情をされておられますが、馬頭観音様は忿怒の御姿をなさっておいでです。いろいろな御姿に変化(へんげ)なさる観音様ならではだと思いました。

【サルノコシカケ】

駐車場には大きなサルノコシカケがありました。参拝者の間では有名なもののようで、他の参拝者の方に教えて頂きました。とても立派です。

翌17日には姫路の書寫山圓教寺へお参りしました。当日は西国霊場草創1300年記念の月参り巡礼法要が本堂である摩尼殿で行われました。私もその法要に参列致しました。

【摩尼殿】

【ご本尊の如意輪観音様】

写真撮影可であった為、ご本尊の如意輪観音様を拝写致しました。目の前で拝すと壮大でした。何か包み込まれるような感覚を覚えました。信仰というのは、こうした気持ちから生まれてくるのかもしれないと、思いを馳せました。

短期間ですが、公共交通機関などを用いてお参りに行ける札所はお参りできました。

【現在の納経軸の状況】

お参りできていない札所もまだまだ多くありますが、気長にお参りしていきます。

「南無観世音菩薩」

カテゴリ :